لا يوجد من يستطيع تأكيد وجود حياة على كوكب المريخ في الوقت الحاضر، أو حتى ما إذا كانت هناك حياةٌ على سطحه في أي وقت مضى. ورغم ذلك، باتت لدينا الآن وسيلة للبحث عن أي ميكروبات أو بكتريا أو كائنات مجهرية ربما تكون قد قَدِمتُ من المريخ إلى سطح الأرض.

من بين أكثر المسائل المحيرة للعلماء تلك المتعلقة بوجود حياة على كوكب المريخ، سواء الآن أو في الماضي، حتى وإن كانت في شكل ميكروبات ليس أكثر.

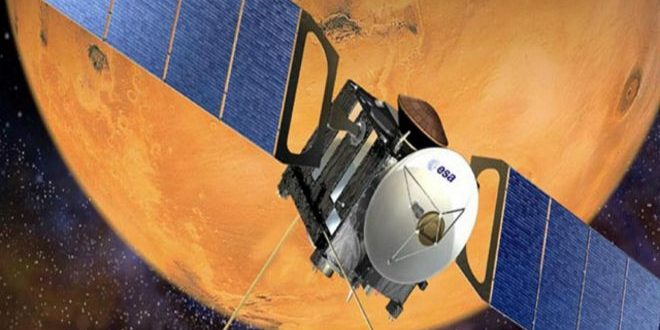

ورغم الجهود المضنية التي بُذلت في هذا الشأن، والتي شملت إرسال رحلات فضائية دارت حول الكوكب، أو عربات استكشاف سارت على سطحه لتحليل صخوره وتربته الحمراء، فلم ننجح حتى الآن في رصد أي مؤشرات في هذا الصدد على نحو حاسم ونهائي.

الآن؛ صارت لدينا تقنيات جديدة قد تُمكِننا بحق من أن نرصد هنا على الأرض، اثار أي حياة ميكروبية ربما تكون قد نشأت في المريخ ووصلت إلى كوكبنا من خلال النيازك التي قَدِمتْ إلينا من الكوكب الأحمر.

ولسنا بحاجة للتشكك في فعالية هذه التقنيات في ضوء أنها أثبتت نجاحها بالفعل على أرض الواقع، إذ استُخدِمَت في تجربة كانت الأولى من نوعها لرصد أي آثار محتملة لحياة نشأت قديماً على صخور بازلتية موجودة على سطح الأرض.

وتمثلت الميزة الرئيسية لهذه الصخور في أنها شديدة الشبه بتلك التي وُجِدتْ على المريخ.

وبشكل أو آخر، يمثل السطح الخارجي لأحجار النيازك القادمة من المريخ عنصراً حاسماً في هذا الشأن، مثله مثل أي سطح خارجي آخر للكثير من المواد المحيطة بنا.

فبينما يبدو أننا نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد؛ فإن بوسعي القول إن غالبيتنا يعيشون في حياةٍ ذات بعدين فحسب. فكل ما نراه تقريباً (باستثناء الزجاج وبعض المواد البلاستيكية، والبلور أحياناً) مصمتٌ ومعتم، وهو ما يجعلنا لا نرى أو نتعامل سوى مع السطح الخارجي لهذه الأشياء فقط، وهو ما يدفعنا للقول إن الحياة – في عديدٍ من أوجهها – مفعمة بتأثير المظهر أو السطح الخارجي.

وعلى سبيل المثال، عندما أعود لمكتبي بعد عطلة نهاية الأسبوع، أجد أشياء وقد تراكمت فوق سطح كوب القهوة الخاص بيّ خلال الإجازة.

فألجأ من حينٍ لآخر إلى حك الكوب (من السطح كذلك) من أجل تنظيفه قليلاً، ولكن حتى هنا أجد نفسي بحاجة إلى قطعة قماش ذات سطح ملائم لهذا الغرض.

وتصبح مسألة السطح هذه ذات أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بمسائل أكثر جدية تتصل بالطب وعلم الأحياء. فالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات، تؤدي عملها – بصورة عامة – من خلال إلحاق أضرارٍ فادحة بالسطح الخارجي للبكتريا والفطريات.

وتنفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (إن إتش إس) أموالاً طائلةً في كل عام لاستبدال أنابيب القسطرة بسبب تراكم "أشياء" على سطح كلٍ منها.

والقائمة تطول في هذا الشأن. ولذا فالسطح الخارجي مهمٌ ومؤثرٌ بالفعل.

فبعض أقدم أشكال الحياة التي ظهرت على كوكبنا، اضْطُرت إلى أن تُهيئ لأنفسها أسطحاً خارجية ملائمة لها للعيش عليها.

فمن خلال فحص أسطح بعض عينات الصخور البازلتية التي كانت تقبع على عمق مئات الأمتار أسفل قاع المحيط الهادئ، نجحنا في اكتشاف مركبات عضوية مُترسبة حول "أنفاقٍ" متناهية الصغر هناك.

ومن المعتقد أن هذه الأنفاق الموجودة في صخور يبلغ عمرها نحو 220 مليون عام، أُحدِثتْ من جانب فطر على شكل خيوط متشعبة ويشبه أصبع الإنسان، وذلك لهدف من اثنين؛ إما العثور على مواد يتغذى عليها أو الاختباء من كائنات تتغذى هي عليه.

وقد شوهدت تكويناتٌ مشابهة في صخور يصل عمرها إلى 3.3 مليار عام، ما قد يجعل هذه التكوينات دليلاً على وجود بعضٍ من أقدم أشكال الحياة على سطح الأرض.

وأشارت الدراسة التي جرت في هذا الشأن إلى أن هذه التكوينات، التي أحدثتها الميكروبات على سطح الصخور، قد تشكل نقطة انطلاق ملائمةً لبحث إمكانية وجود حياة في مكان آخر من الكون.

ورغم أننا لسنا واثقين من دقة افتراضاتنا بشأن طول الفترة الزمنية التي يمكن أن تصمد خلالها بقايا الجزيئات الحيوية؛ فإن بوسعنا القول إن بعض الجزيئات – التي عاشت قديماً – اتسمت بالنشاط والقوة إلى أقصى الحدود.

فمن خلال فحص حفريات جزيئات عنيدة، مثل تلك التي تتكون منها مادة الميلانين الصبغية، يتضح لنا – وعلى نحو متزايد – أن بقايا مثل هذه الجزيئات قادرة على البقاء لمئات الملايين من السنوات، ما يجعل بوسع الباحثين أن يستنبطوا من خلالها اللون الذي كانت تصطبغ به الديناصورات.

ولذا، فمن المحتمل أن تكون الجزيئات الأكثر بساطة ونشاطاً وصلابة من الميلانين، مثل الـ"هوبانويد" والـ"ستَراين"، قادرةً على الصمود والبقاء بداخل الأحجار النيزكية القادمة من المريخ؛ وهي عبارة عن شظايا صخرية صغيرة انفصلت عن سطح الكوكب الأحمر، عندما اصطدم به نيزكٌ ضخم في الماضي السحيق، لتقطع هذه الشظايا إثر ذلك رحلةً طويلة وعشوائية الاتجاهات، آلت بها في نهاية المطاف إلى السقوط على سطح الأرض.

ومن ثم فإن هناك احتمالاً أن بعضاً من أكثر هذه الجزيئات العضوية نشاطاً وقوة، ربما تكون قد نجحت في النجاة بنفسها، رغم ما مرت به من ظروف شديدة الصعوبة، حتى مع تعرضها لحادثي اصطدام نيزكيّن شديدي العنف؛ أولهما ضرب المريخ، والآخر اصطدم بالأرض وكان يتشكل من الأحجار النيزكية التي نجمت عن النيزك الأول.

وقد بدأنا لتونا فحص مثل هذه الشظايا. ومما يسهل المهمة نسبياً أنه يكفينا للشروع فيها على نحو مناسب جمع عدد محدودٍ من الأجزاء التي لا يزيد حجم كلٌ منها على بضعة ميلليمترات.

ويشكل هذا الفُتات العينات الوحيدة ذات الأصل المريخي التي يمكننا فحصها في الوقت الحالي. رغم ذلك فإن دراسة سطحها الخارجي بعناية قد يكشف لنا الكثير من المعلومات.

وفي ضوء الصعوبة التي تكتنف هذه المهمة، فما من تقديرٍ دقيق للمدة التي قد تستغرقها. فإذا اكتفينا بفحص الأسطح الخارجية لهذه البقايا باستخدام مجهر قوي، فربما لا نرى سوى تكويناتٍ مشابهة لتلك التي خلّفتها الميكروبات.

ولكن ثمة من يثقون في أن هناك تفسيراً آخر لوجود مثل هذه التكوينات يرتبط بالتاريخ الجيولوجي للشظايا التي وُجِدت عليها، وليس بنشاط أي كائنات حية قد تكون قد عاشت عليها يوماً.

وإذا استخدمنا بدلاً من ذلك أساليب التحليل الكيماوي التقليدية، بعد وضع شظايا النيازك المريخية في آلة للخلط لتجهيزها لمثل هذا الفحص، فمن الوارد أن نكتشف آثاراً متبقية لجزيئات حية. ولكن ذلك قد يكون نتيجة تلوثٍ لَحِقَ بالسطح الخارجي للعينة بعد ارتطامها بسطح الأرض.

ولذا فإذا ما كنا نريد التحقق من أن جزيئاتٍ حية قد عاشت يوماً على هذه الشظايا الصخرية القادمة من المريخ، فلابد أن يكون بوسعنا أن نحدد بثقة ودقة، ما إذا كانت التكوينات الدقيقة المرتسمة على السطح الخارجي لهذه الشظايا – والتي تشابه "الأنفاق شديدة" الصغر التي أحدثتها الميكروبات على الصخور البازلتية – تضم بين جنباتها جزيئات بيولوجية (أي علامات على وجود حياة) أم لا.

ومن هذا المنطلق، فإذا ما عُثر على الجزيئات بين تلك التكوينات فحسب وليس في أي مكان آخر في العينة، فإن ذلك يعني – باعتقادي – أننا قد وصلنا إلى مبتغانا في هذا الصدد بالفعل

وتشمل التقنيات التي نستعين بها في هذا الشأن، جهاز قياس طيف الأشعة السينية باستخدام الإلكترون الضوئي (إكس بي إس)، ومطياف الكتلة باستخدام الأيون الثانوي (إس آي إم إس)، واللذان يحددان الطبيعة الكيمياوية لسطح المادة المراد فحصها.

وتعمل هذه الأجهزة عبر تركيز أشعة سينية أو إلكترونات أو أيونات (وهي ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونات بعدما شُحنت كهربائياً إثر تفاعل كيمياوي) على سطح المادة الخاضعة للدراسة، بهدف فحص الجزيئات التي تنبعث من ذلك السطح جراء اصطدام الإشعاعات به.

ويتيح لنا هذا الأسلوب رسم خريطة لسطح العينة، تشمل أي عناصر أو جزيئات موجودة عليه، مهما كان تركيزها منخفضاً للغاية، إلى حد أن تلك التقنيات تنجح في رصد عناصر يبلغ تركيزها في الغالب ما بين عشرات ومئات النانومترات، وهو ما يعطينا فكرةً عن أماكن وجود جزيئات بعينها.

ولا تقتصر فوائد أجهزة مثل تلك على بحث مسألة وجود حياة على المريخ من عدمها فحسب، بل تساعد كذلك على فحص الأسطح الخارجية لمجموعة واسعة النطاق من المواد، بما يسمح بإيجاد حلولٍ للعديد من المشكلات الطبية والفيزيائية والهندسية التي نواجهها. وهو ما يشكل مساعدة قيّمة لهؤلاء الذين لازالوا يعيشون، من بيننا، في عالم "ثنائي الأبعاد" فقط

Nobles News Nobles News Site

Nobles News Nobles News Site